У кого-то война вызывает немоту, как у меня. Но есть те, чьё слово — живопись, графика, музыка — становится ценным свидетельством и даже утешением в этот страшный 2022 год.

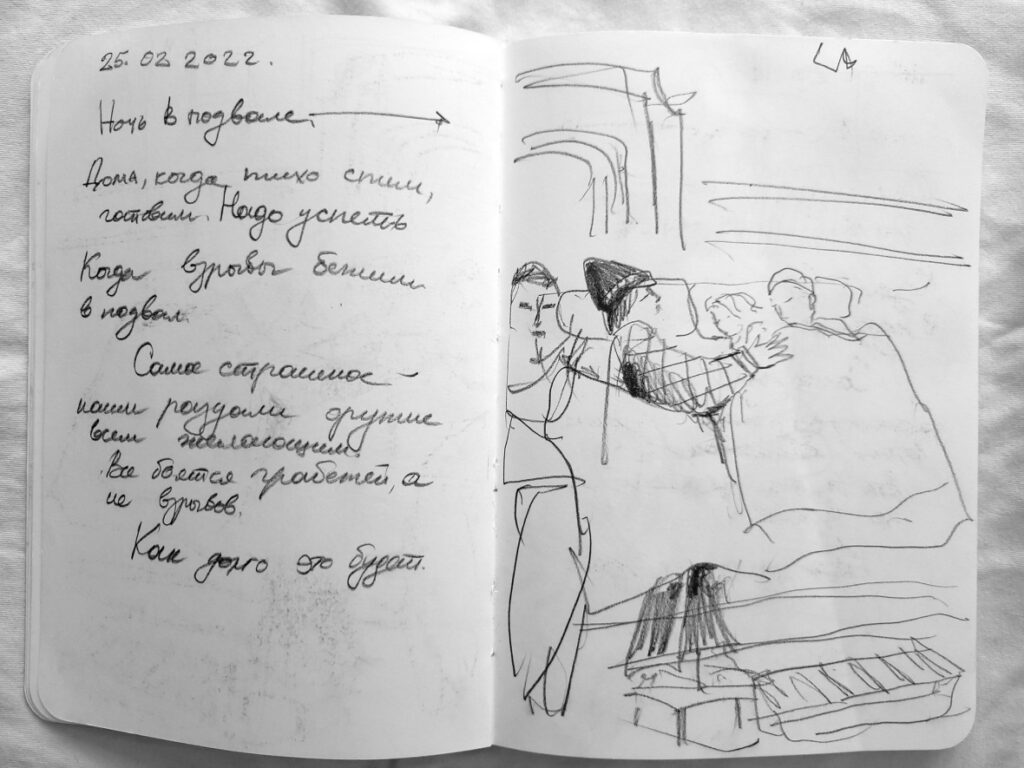

Именно таким, не просто важным документом трагического периода эпохи, но и голосом, противостоящим хаосу, отчаянию, расчеловечиванию, оказался «Военный дневник» всемирно известного украинского детского иллюстратора Оли Гребенник. Книга о пережитом опыте бомбёжек, жизни в подвале в Харькове, спешной эвакуации и бегстве с двумя маленькими детьми без всяких вещей в наспех накинутом «театральном» платье в неизвестность, издана в четырёх странах. Только в Южной Корее весь тираж был распродан за 24 часа.

Как сохранить себя и своих детей, когда «сад твоей жизни» оказался растоптан, как говорить с детьми о войне и не дать ей завладеть тобой, мы говорим с Олей Гребенник — прекрасной художницей, писательницей, чьи книги изданы на разных континентах, а работы украшают частные коллекции многих стран мира.

Через 8 дней жизни в подвале привкус песка уже не смущал

«Наша жизнь до войны была похожа на маленький сад, где у каждого цветка есть своё место и время цветения. Любовь подпитывала этот садик, и он расцветал с каждым днём», — так начинается мой «Военный дневник».

ЧИТАЙТЕ И СМОТРИТЕ: Военный дневник художницы из Харькова.

Несмотря на то, что военные действия в моей стране шли уже 8 лет, предчувствия обострения конфликта накануне 24 февраля не было. Единственное, что я предусмотрительно подготовила, — отсканировала все свои работы на диск.

Хотя все эти годы противостояние не уходило из сферы нашего внимания, но вместе с тем утреннее военное нападение застало нас врасплох. Мне кажется, к войне в принципе невозможно подготовиться психологически, потому что она противна природе человека.

Накануне был тихий семейный вечер. Мы с супругом уложили детей спать и устроили себе уютный ужин с бутербродами и обсуждением планов на будущее.

В 5 утра, как и многих украинцев, нас разбудили звуки взрывов, которые поначалу в полусне показались фейерверком. Я приоткрыла окно и услышала, что эти взрывы наполнили весь мой родной Харьков. Стало понятно, что это не звуки чьего-то шумного празднования: так звучит война.

Мы начали собирать документы и прочие необходимые вещи в «тревожный чемоданчик». Сложно было разбудить детей и объяснить им, что происходит. Я стала писать им номера телефонов на руках, да и мы с мужем сделали такие записи на себе. Была сильная паника, и такие нехитрые действия дарили ощущение контроля над ситуацией полной неопределённости.

В 15:00 мы вынуждены были спуститься в подвал, так как звуки бомбардировок только нарастали.

Всё это время сознание отказывалось принимать происходящее. Мы находились как бы в состоянии лунатиков, выполнявших действия на автомате. Реальность словно раздваивалась: обрушившаяся на нас война казалась кошмарным сном, от которого вот-вот можно будет пробудиться.

В подвале первое время было сложно: пыльно, холодно, песочный пол, тусклый свет лампочки, шум от большого скопления взволнованных людей. Пространство и время подвергались какой-то ужасной деформации. Так моя жизнь, в которой границы, казалось, задаю лишь я сама, вдруг сжималась кем-то извне до душных и тесных метров этого подземного укрытия, а время насильственно лишалось своей динамики и пульсации, возможности будущего, превращалось в «липкий кисель».

Даже эти 8 дней жизни в подвале под бомбёжками (а ведь многие наши земляки в войну переживают этот кошмар и гораздо дольше) казались мне вечностью, потому что впереди была неизвестность. Страшно было засыпать: жаль было тратить жизнь на сон, когда не было уверенности в том, что проснёшься. Было ощущение, что драма твоей жизни разыгрывается без твоего участия.

Шок. После первой ночи в убежище у меня целый день потом стоял привкус песка во рту — спустя 8 дней жизни в подвале этот привкус уже не смущал. Вообще поразительно, но человек привыкает и к такому противоестественному существованию «на грани». Жутко позволять войне стать обыденностью. Если первую ночь я была как сжатый комок нервов, реагировала бурей эмоций, ужасом на любой малейший раздражитель (звуки капель воды, падающих предметов), то на вторые сутки стала задумываться, как обустроить комфортнее подвальный быт.

А повседневная жизнь в дни бомбёжек была весьма экстремальная, так как надо было успеть добежать между обстрелами в магазин в соседний район за продуктами для детей. При этом рассчитаться банковской картой было нельзя, а наличных у нас оказалось совсем мало. В такой ситуации предсказуемо, что наступил недостаток продовольствия. Хотя у нас были запасы круп. Приходилось то делить конфеты по половинке на ребёнка, то в период затишья между взрывами бежать домой и рыться в пакете для отходов, припасённом для корма животным для юннатов, и находить там для дочери и сына чёрствые ломти хлеба, засохшие кусочки сыра.

В период затишья мы с мужем по очереди поднимались в квартиру из подвала готовить, а порой даже брали с собой детей, чтобы сменить им обстановку, включить мультфильмы, немного отвлечь от этого мрака. Но всегда предупреждали, что нельзя подходить к окнам. Страх окон у дочери и сына оставался ещё долго: даже после того, как мы бежали в Польшу, ребята отказывались спать на кровати у окна.

В голове постоянно крутилась фраза А. Камю о том, что если человека посадить в бочку и он будет видеть лишь кусочек неба, то он привыкнет и к такой жизни. И это стало одним из стимулов взяться за дневник: такой вот эксперимент над собой ради выявления порога возможностей человека, специфики и динамики адаптации к военным условиям.

Особенно страшен этот эксперимент оказался в своём воздействии на детей, так как они одновременно и более уязвимы, и более гибкие. Сын и дочь уже буквально на вторые сутки не пугались подвала и шли туда охотно: им страшнее казалось оставаться вне его, в «большом мире», где всё взрывалось, гремело и разрывалось на куски.

В убежище собралось много детей. В начале войны родители принесли туда игрушки, шахматы, мелки и фломастеры, детские книжки. Первые дней пять дети были увлечены друг другом. Но потом семьи начали эвакуироваться из города, детей в подвале становилось всё меньше, и обстановка складывалась более гнетущая — поскольку другие решились бежать и вроде бы оказались уже в относительной безопасности, в то время как ты всё ещё пребывал в растерянности и не знал, что делать. И от твоего выбора, твоей воли зависели судьбы детей.

Необходимость выбора давила тяжким грузом. И постепенно это решение спасать детей, пока они окончательно не травмировались, физически и душевно, было принято. Никогда не забуду, как Верочка выбралась из убежища за решётку посмотреть котика, но вдруг раздался рядом взрыв, и мой 4-летний ребёнок, спасающийся бегством от взрывной волны, чудом не застрял в решётке…

У всех детей переживание войны очень индивидуальное. Военный опыт Феди и Веры был «амортизирован» общением с другими ребятами в подвале и воспринимался как волнительное приключение. Потому как дети находятся всё-таки ещё в состоянии фундаментального доверия к миру и не понимают масштабов тех ран и той боли, которые он может причинить. Но сколько украинских детей с ещё более драматичным опытом переживания этой войны?!

Мысль о собственной привлекательности кажется на войне невозможной

Общение — то единственное, на что в такие смутные времена ты можешь опереться, когда всё оказывается ненадёжным: стабильность и планы на будущее, налаженный быт. Нам, взрослым, в подвале также общение между собой помогало выстоять. Не обсуждение новостей (а в условиях неопределённости люди в убежище круглосуточно читали друг другу вслух военные сводки), а простой человеческий разговор.

Потому как мой дядя оставался один в квартире на другом конце города во время бомбёжек, и состояние неясности, переживаемое им в одиночестве, его доводило до безумия, до сердечных приступов. В итоге на третий день войны он буквально уже не мог встать с кровати.

У нас же сплотился весь дом – люди старались помочь друг другу и словом, и делом. Мы обменивались крупами. Если у кого-то дети аллергики, вместе помогали найти гипоаллергенные продукты. Неожиданно найденные кем-то лакомства разделяли между соседями в убежище… Даже здесь, в эвакуации, я продолжаю наблюдать через чат, как соседи в Харькове поддерживают друг друга, собирают материальную помощь по заявкам.

Сложно было принять, что война — это то, что происходит с нами, что это реальность, от которой не скрыться, в которой душно и темно, но нужно продолжать «делать что должно, и будь что будет». В ситуации, когда у тебя отнимают будущее, твоё завтра, когда не можешь ничего предпринимать с учётом «дальнейшей перспективы», тебе остаётся жить только здесь и сейчас, находить силы на достойное проживание сегодня.

Важным вызовом мне самой в военные дни стало противостояние расчеловечиванию, которое несёт война, во всех его проявлениях. Например, обесценивание твоей идентичности, в том числе гендерной. Человеку, сидящему с другими людьми длительное время в одном замкнутом помещении даже без, пардон, сортира и сфокусированном на базовой потребности выжить, остаётся мало возможности и ресурсов думать о смущении, о том, как он выглядит в глазах других и их реакции на него. А ведь взгляд других в мирное время — важная часть идентичности человека.

Притупляется гендерная идентичность, мысль о собственной привлекательности кажется в условиях военных действий невозможной. В какой-то момент пришло ощущение, что внешняя «заброшенность», будни в пижаме, когда стёрлась граница дня и ночи, — всё это превращало жизнь в нечто бесформенное и хаотичное, беспросветное.

Помню неожиданный для меня самой эпизод, когда вдруг захотелось подарить себе праздник. Я надела в подвал своё лучшее театральное платье, надушилась любимыми духами. Хотя в этом не было никакой логики. В этом же платье я и бежала потом с детьми в Польшу среди ещё по-зимнему холодного марта.

Просто жизненно необходимо для меня в это военное время — чтобы всё-таки движущей моей силой был не гнев, не ненависть, а созидание.

Есть знаменитые слова Ницше о том, что можно вынести любое «как», если знаешь «зачем». Для меня этим смыслом были дети, сама Жизнь. Иначе произошла бы внутренняя интоксикация. Возможно, поэтому вместо того, чтобы захлёбываться проклятиями, я садилась и рисовала дневник. Вместо саморазрушения пыталась сохранить свою целостность, сохраняя память и способность созидать.

Тем более что изначально у меня не было цели документирования происходящего — скорее, рисование в подвале скетчей стало самотерапией, «заботой о себе» как способом освобождения от военного оцепенения, страха. Затем стала выкладывать эти зарисовки в блоге, так как поступало много вопросов, что с нами происходит. В подвале были перебои с интернетом, поэтому проще было выложить один раз картинку. Неожиданно это получило отклик у большого количества людей.

«Военный дневник» создавался как взрослая книга, тем не менее в Италии и Румынии она вышла как детское издание. Наверное, потому, что я старалась не изображать подробностей ужаса и жестокости — мне важно было передать мои личные впечатления, мой взгляд на происходящее. Таким образом, круг его читателей не имеет возрастных ограничений.

Переживаемый опыт войны поменял мои представления о том, как говорить о войне, в особенности с детьми. Здесь, в Варне, мы пошли в Музей военно-морского флота. И там я остро ощутила чудовищность разговора о войне в категориях политики, статистики, цифр, военных технологий и исторической перспективе. О войне прежде всего надо говорить в антропологическом измерении, как о трагедии жизни отдельных людей, с их покалеченными судьбами, попранными надеждами и ожиданиями.

Ты сам выбираешь — сломаться, разрушаться или продолжать что-то делать

Я рада видеть, что травма пережитых харьковских бомбёжек постепенно отпускает моих детей. После 8 дней подвала в Харькове под постоянными обстрелами Верочке и Феде понадобились месяцы мирной жизни, чтобы стали проходить хотя бы внешние симптомы травмирования военными действиями.

Первые недели войны, даже уже в эвакуации, мы с детьми переживали ад. Особенно пострадал старший, Федя: наверное, потому, что он больше понимал происходящее. Ребёнок страшно истерил. К счастью, здесь, в Болгарии, удалось максимально занять их творчеством в студиях, прогулками по театрам и музеям. Это помогает залечивать их душевные раны. Если в марте-апреле 4-летняя Верочка постоянно играла в спасение людей от боевых действий, загадывала, чтобы «никогда больше не было войны», то сейчас у ребёнка появились и другие желания и игры, адекватные её возрасту.

Я и сама с удивлением наблюдаю, как тут, в безопасности, я возвращаюсь к себе прежней — художнице, рисующей мир гармоничный, полный семейного уюта и тишины, когда все близкие рядом, а их покой берегут парящие над городом ангелы.

Я смогла вернуться к работе, появились заказы на детские книги. Издателям книг для детей неинтересны работы, полные боли и жестокости, а в такое кризисное не только для Украины, но и всей Европы время неопределённости детям особенно хочется дать опору в чём-то светлом. Также участвую в пленэре. Работа позволяет держаться в тонусе.

Эта война принесла мне понимание, что человека невозможно сделать жертвой (за исключением случаев физического насилия и уничтожения, конечно) — ты сам выбираешь сломаться, разрушаться или продолжать что-то делать, созидать. Именно как путь созидания я выбрала путь детского художника, когда после начала военных действий в Украине в 2014 году занялась иллюстрированием книг для детей. Для меня это был неожиданный выбор, так как я архитектор. Это и такая форма внутренней эмиграции в мир, где нет насилия, агрессии. Вот и сейчас я нахожу убежище в этой «внутренней клети» от войны: только за эту весну сделала три книги.

Когда сидишь в подвале под бомбёжками и от тебя не зависит ни твоя собственная жизнь, ни самых дорогих тебе близких, есть соблазн и по окончании этого страшного опыта сохранить в себе так называемый «синдром выученной беспомощности». Меня в военное время очень поддерживает книга бывшей узницы Аушвица Эдит Евы Эгер «Выбор». Писательница приводит знаменитый опыт над собаками, которых в коробке с низкими бортами били током, но они не сбегали и продолжали там сидеть. Этот образ любой ситуации как «коробки с низкими бортами», из которой я всегда сама вольна выйти, свободна не позволить «сажать» себя в неё, теперь навсегда в моём сознании.

Хотя это иллюзия — что даже здесь, в безопасности, можно вернуться к состоянию себя прежней. Тебя по-прежнему держит страх пусть не столько за твой дом там, в Харькове (сейчас, когда нас в считанные дни «освободили» от всего, что было дорого, ты понимаешь, что и это относительная ценность), сколько за близких: мужа, волонтёрящего во Львове, маму, оставшуюся присматривать за бабушкой с дедом. Все мы надеемся на победу, на мир, чтобы заново обрести свой сад.